- 5분 전 터진 사인펜, 수험생은 시간과 정신을 잃었다

- 이의신청 게시판을 뒤덮은 ‘사인펜 민원’의 비중

- 교육부 “일부 제품 문제”… 업체명은 끝내 비공개

“국가가 나눠준 펜이 변수였다”

한국교육과정평가원

한국교육과정평가원

수능이 끝났지만, 어떤 수험생은 아직 1교시에 갇혀 있다

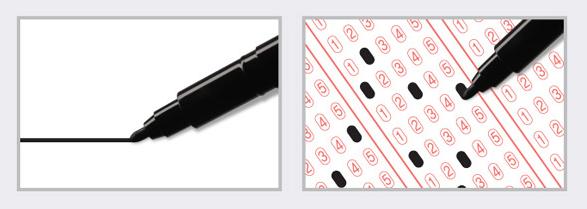

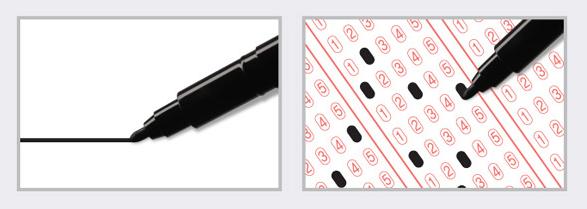

2026학년도 수능 시험이 끝난 지 며칠이 지났지만, 일부 수험생들의 시간은 아직도 1교시 종료 5분 전쯤에 멈춰 있다. 그 순간, 답안을 마킹하던 컴퓨터용 사인펜이 갑자기 터졌기 때문이다. 잉크가 뚝뚝 떨어지며 OMR 카드 위로 번졌고, 수험생은 답안지를 바꾸고, 번진 잉크를 닦고, 다시 마킹을 해야 했다. 그 짧은 몇 분 동안 12년 준비의 기억이 통째로 흔들렸다.

이의신청 4분의 1이 ‘사인펜 민원’

한국교육과정평가원 이의신청 게시판에는 이번 수능에서 사인펜 불량을 호소하는 글이 수십 건 올라왔다. 어떤 시점 기준으로는 전체 이의신청 328건 가운데 78건, 약 4분의 1이 사인펜 문제였다. 특히 1교시 국어 영역 이의신청 41건 중 29건이 사인펜 관련 내용이었으니, ‘펜 불량’이 이번 수능의 비공식 1번 이슈였다고 해도 과언이 아니다.

게시판 속 사연은 비슷한 결로 이어진다. “국어 5분 남기고 마킹하다 잉크가 번져 답안지를 바꿨는데, 새 답안지에서도 또 번졌다”, “수습하느라 나머지 문항을 제대로 마킹하지 못했다”, “2교시 수학에서도 또 터질까 봐 문제에 집중을 못 했다.” 어떤 수험생은 “이런 문제 하나로 12년 공부가 흔들리는데, 누가 책임질 수 있느냐”고 썼다.

교육부 “특정 업체 일부 제품 문제”… 하지만 ‘어디’인지는 비공개

교육부는 결국 사태를 인정했다. “시·도교육청이 계약해 공급한 컴퓨터용 사인펜 중 특정 업체 일부 제품에서 번짐 현상이 발생했다”는 것이다. 그러면서 “채점 과정에서 수험생에게 불이익이 없도록 면밀히 살피겠다”고 덧붙였다. 그러나 정작 어느 업체 제품인지, 어느 지역에서 문제가 발생했는지는 “모든 지역에서 문제가 생긴 것은 아니다”라는 이유로 공개하지 않았다.

여기서 드러나는 첫 번째 문제의식은 위험과 책임의 방향이다. 수능 안내문에는 “배부 받은 사인펜 사용이 원칙이며, 개인이 가져온 펜 사용으로 인한 모든 불이익은 수험생 책임”이라고 적혀 있다. 부정행위를 막겠다는 이유로 2006학년도부터 개인 필기구 반입을 사실상 금지해온 결과, 수험생은 국가가 나눠주는 펜을 사용할 의무는 있지만, 그 펜의 품질에 대해선 어떤 권리도 갖지 못하는 구조에 놓여 있다.

‘국가가 나눠준 펜’만 써야 하는 시험… 권리는 없고 리스크만 있다

수험생 입장에서 이번 사태는 단순한 소모품 문제가 아니다. 시험 규정상 “지급된 컴퓨터용 사인펜만 사용하라”는 강제 규정이 있고, 이를 어기면 불이익은 오롯이 수험생 책임이 된다. 펜 선택권은 없지만, 펜이 터졌을 때의 책임은 수험생이 떠안는 구조다.

국가가 관리하는 고위험·고부담 시험에서 최소한의 장비 신뢰성이 담보돼야 한다는 점을 고려하면, 이번 사건은 “누가 시험 환경을 통제하고, 누가 그 통제의 결과에 대한 책임을 지는가”라는 근본적인 질문을 던진다.

“채점 단계에서 보겠다”로는 복구되지 않는 것들

두 번째 문제의식은 품질 관리와 정보 공개의 부재다. 교육부 설명대로라면, 특정 업체 일부 제품에 결함이 있었다면, 최소한 그 업체와 계약한 교육청, 사용 물량, 불량률 정도는 투명하게 공개하고 재발 방지 대책을 내놔야 한다. 그러나 지금까지 나온 메시지는 “일부 제품에서 문제가 있었고, 채점 때 잘 살피겠다”는 원론적인 이야기뿐이다. 수험생과 학부모 입장에서는 “어디에서 어떤 문제가 있었는지, 우리 아이 답안지는 괜찮은지”를 확인할 방법이 없다.

세 번째는 구제의 한계다. 교육부와 평가원은 문제가 된 답안지를 수기로 검수하고, OMR 인식 과정에서 불이익이 없도록 하겠다고 밝혔다. 하지만 수능은 ‘정답이 제대로 인식됐는가’만으로 평가되는 시험이 아니다. 잉크가 터진 순간 무너진 멘탈과 흐트러진 집중력, 그로 인해 풀지 못한 문제와 실수한 마킹은 채점 과정에서 복원할 수 없다. 그럼에도 당국이 내놓은 대책은 여전히 “채점 과정에서 잘 보겠다”는 말에 머물러 있다.

‘소모품 하나’에 흔들리는 국가시험의 민낯

이번 사태는, 수능이라는 국가 시험이 얼마나 ‘소모품 하나’에 좌우될 수 있는 취약한 시스템 위에 서 있는지를 보여준다. 문제지나 정답 오류처럼 눈에 잘 보이는 이슈가 아니기 때문에, 자칫 “운이 나빴다”는 말 한마디로 흘려보내기 쉽다. 그러나 수험생 개인에게 그 하루는, 평생 한 번뿐일 수도 있는 기회다. 그 기회를 국가가 지급한 펜 하나의 품질에 맡겨놓고, 사후에 몇 장의 답안지만 들여다보는 것으로 책임을 다했다고 말할 수 있을까.

15년 동안 교육·입시 현장을 취재하면서, 매년 수능이 끝날 때마다 되풀이되는 장면을 봐왔다. ‘문제는 있었다’는 인정, ‘불이익이 없도록 하겠다’는 약속, 그리고 시간이 지나면 잊히는 분노. 이번 사인펜 사태를 또 하나의 소동으로 넘긴다면, 내년 수능에서 어떤 다른 소모품이, 어떤 방식으로 수험생의 운명을 건드릴지 모른다.

지금 필요한 건, ‘불이익이 없도록 보겠다’는 말이 아니라, 수험생이 감수해온 구조적 위험을 어떻게 바꿀 것인지에 대한 답이다. 업체 선정·검수 기준의 공개, 문제 발생 시 자동 구제 원칙, 개인 필기구 사용 규정의 재검토까지, 손대야 할 과제가 적지 않다. 수능이 공정하다고 말하고 싶다면, 최소한 국가가 나눠주는 펜이 더 이상 ‘변수’가 되어서는 안 된다.

South Korea Emerges as the Top English-Proficient Country Among Non-English-Speaking Nations in Asia

South Korea’s English proficiency has been confirmed to be the highest among non-English-speaking countries in Asia. According to the EF English Proficiency Index (EPI) 2025, the world’s largest English proficiency assessment, South Korea ranked 48th globally and first among Asian countries that do not use English as an official language. ■ Global Rank: 48th — No.1 in Non-English-Speaking AsiaIn the latest EF EPI assessment, ...

South Korea Emerges as the Top English-Proficient Country Among Non-English-Speaking Nations in Asia

South Korea’s English proficiency has been confirmed to be the highest among non-English-speaking countries in Asia. According to the EF English Proficiency Index (EPI) 2025, the world’s largest English proficiency assessment, South Korea ranked 48th globally and first among Asian countries that do not use English as an official language. ■ Global Rank: 48th — No.1 in Non-English-Speaking AsiaIn the latest EF EPI assessment, ...

이제 제2의 코로나가 와도 걱정 없다 … 수도권 감염병 전문병원 건립 예타 통과

이제 제2의 코로나가 와도 걱정 없다 … 수도권 감염병 전문병원 건립 예타 통과

“탈세 아니다” 웹툰 여신강림 작가… 국세청 과세 취소, 수억대 세금 돌려받는다

“탈세 아니다” 웹툰 여신강림 작가… 국세청 과세 취소, 수억대 세금 돌려받는다

빵빵여행 5- 🥜 다음 빵 트렌드는 피넛버터? … 성신여대의 숨은 보석, '어썸피넛'

빵빵여행 5- 🥜 다음 빵 트렌드는 피넛버터? … 성신여대의 숨은 보석, '어썸피넛'

굿바이, 우리의 영원한 꽃할배 이순재

굿바이, 우리의 영원한 꽃할배 이순재

“나 혼자만 레벨업 on ICE” OST 깜짝 공개.. 나혼렙 온 아이스 리스닝 파티 현장 스케치

“나 혼자만 레벨업 on ICE” OST 깜짝 공개.. 나혼렙 온 아이스 리스닝 파티 현장 스케치

누리호, 새벽 1시 13분 하늘을 찢다… 센서 이상에도 흔들리지 않고 첫 야간 발사 성공

누리호, 새벽 1시 13분 하늘을 찢다… 센서 이상에도 흔들리지 않고 첫 야간 발사 성공

40대, 소득 피크라는데… 40대 통장은 왜 항상 마이너스일까 - 4060 소득 리얼체크 시리즈 ①

40대, 소득 피크라는데… 40대 통장은 왜 항상 마이너스일까 - 4060 소득 리얼체크 시리즈 ①

《천수연의 AI시대 한국문화 읽기》김치와 김장, 시대를 넘어 이어지는 한국의 맛과 문화

《천수연의 AI시대 한국문화 읽기》김치와 김장, 시대를 넘어 이어지는 한국의 맛과 문화

목록

목록