향정신성 약물을 복용한 뒤 운전해 하루에 두 번이나 사고를 낸 혐의로 재판에 넘겨졌던 벽산그룹 3세 김모 씨가 1심에서 무죄를 선고받았다. 서울중앙지법 형사4단독 재판부는 11월 26일 도로교통법 위반(약물 영향 운전) 혐의로 기소된 김씨에게 “사고가 약물 부작용 때문이라고 단정할 수 없다”며 무죄를 선고했다.

마약 투약으로 이미 징역형 집행유예를 선고받은 상태에서, 또다시 향정신성 약물을 복용한 채 운전대를 잡았고, 그날에만 두 번 사고를 낸 인물이다. 그럼에도 법원의 결론은 “혐의 입증 부족”이었다.

“제발 AI 판사로 바꿔달라”는 시민들의 냉소 섞인 반응이 과한 것인가, 아니면 너무 늦게 나온 탄식일 뿐인가.

하루 두 번 사고 낸 재벌 3세, 사건의 시작

사건은 지난해 7월 27일로 거슬러 올라간다. 김씨는 병원에서 우울·불면 치료 목적의 향정신성 약물을 처방받아 복용한 뒤 서울 강남구 일대에서 운전을 했다. 그날 그는 한 차례 접촉 사고를 낸 뒤 경찰 조사를 받았고, 몇 시간 뒤 다시 차를 몰다가 두 번째 사고를 냈다.

당시 김씨는 마약 투약 혐의로 징역형 집행유예를 선고받은 상태였다. 집행유예 기간 중 다시 약물 관련 사건에 연루됐다는 점에서, 수사 단계부터 “재벌 3세의 반복적인 약물 문제”라는 비판이 따라붙었다.

경찰은 김씨를 도로교통법상 ‘정당한 사유 없이 약물의 영향으로 정상적인 운전이 곤란한 상태에서의 운전’ 혐의로 검찰에 송치했고, 검찰은 지난 4월 김씨를 정식 재판에 넘겼다.

약물 복용·사고·집유 기간… 사실은 다 인정, 결과는 “무죄”

이번 재판에서 뒤집히지 않은 사실만 정리해 보자.

피고인은 향정신성 약물을 처방받아 복용했다.

그날 두 차례 교통사고를 냈다.

당시 그는 마약 집행유예 기간이었다.

즉, “약물이 있었고, 운전이 있었고, 사고도 있었다”는 점까지는 누구도 부인하지 않는다. 김씨 본인도 “처방 약을 복용했고, 사고를 낸 사실은 인정한다”고 했다. 그의 주장은 단 하나였다.

“의사가 처방한 약이고, 그 약 때문에 정상운전이 불가능했다는 건 검찰이 증명해야 한다.”

재판부의 논리: “약효는 지났고, 다른 원인일 수도 있다”

법원의 무죄 논리는 이렇다.

첫째, 사고 시점에는 약효가 이미 떨어졌을 가능성이 크다.

재판부는 처방전 기재 내용을 근거로 “사고 시각(오후 2시 33분)에는 약물의 지속시간이 지나 있었을 것”이라고 봤다. 임의로 추가 복용했다는 증거도 없으니, 약물의 직접적 영향이라고 단정할 수 없다는 것이다.

둘째, 정신질환·스트레스·수면 부족 등 다른 원인도 가능하다.

피해 운전자들은 “말이 어눌했고, 비틀거리는 모습이었다”고 진술했지만, 재판부는 “이는 정신질환의 영향이거나, 사고 후 당황, 과도한 스트레스, 수면 부족 등 다른 원인으로도 설명 가능하다”고 판단했다.

셋째, ‘약물로 인한 정상 운전 곤란 상태’는 합리적 의심을 배제할 정도로 입증되지 않았다.

약물 복용과 사고 사이에 시간 간격이 있고, 복용량이나 복용 방식이 의사의 지시에서 벗어났다는 증거가 없으니, 유죄로 보기 어렵다는 것이다.

요약하면, “약은 먹었지만, 그 약 때문에 사고가 났다는 건 모르겠다. 스트레스나 잠 부족 때문에 그랬을 수도 있다.” 이 논리가 이번 무죄 판결의 핵심이다.

같은 상황에서, ‘일반 운전자’도 과연 이렇게 판단받을까

문제는 여기서부터다. 비슷한 사건에서 일반 운전자들에게 적용돼 온 기준과 비교해 볼 때, 이번 판결이 과연 납득 가능한가라는 질문이 남는다.

음주운전의 경우, 혈중알코올농도라는 수치가 나오면 “술은 마셨지만, 그게 운전에 영향을 줬는지는 모르겠다”는 주장은 거의 받아들여지지 않는다. ‘위험 가능성이 있으면 안 된다’는 쪽으로 법과 판례가 축적돼 왔기 때문이다.

약물운전 역시 최근까지는 “향정신성 약물 복용 + 이상 운전 행태 + 사고”가 결합되면, 상당히 엄격한 처벌이 내려져 왔다. 특히 집행유예 기간의 재범이라면 더더욱 가중 사유로 작용하는 것이 상식이다.

그런데 이번 재벌 3세 사건에서는, 처방약이었고, 약효가 다 했을지도 모르고, 스트레스나 수면부족 때문일 수도 있고, 말이 어눌하고 비틀거린 건 다른 이유일 수도 있어서 결론이 “무죄”가 됐다.

같은 기준이, 집행유예 중인 평범한 20대 배달 라이더, 렌터카를 몰던 30대 회사원에게도 똑같이 적용될 거라고 국민들이 과연 믿을 수 있을까.

“이럴 거면 AI 판사가 낫겠다”는 냉소가 나오는 이유

이번 사건 직후 온라인 커뮤니티와 댓글창에는 이런 반응이 줄줄이 달렸다.

“이제 진짜 AI 판사로 바꾸자.”

“사람 판사는 ‘누구인지’ 보고, AI는 ‘무엇이 있었는지’로 판단하겠지.”

“약물, 사고, 집유 기간까지 다 있는데도 무죄라면, 도대체 어떤 케이스가 유죄냐.”

물론, 실제로 지금 당장 AI 판사가 법정을 맡을 수는 없다.

하지만 이 농담 같은 말 속에 담긴 감정은 가볍지 않다. 예측 불가능한 판결, 사람에 따라 달라지는 것 같은 기준, 재벌·유력 인사 앞에서 유독 관대해 보이는 사법부

이 세 가지가 겹치면서 “차라리 알고리즘이 더 공정할 것 같다”는, 어찌 보면 사법부에 대한 최악의 평가가 튀어나오는 것이다.

법의 엄격함은 누구에게 향해 있는가

이번 판결을 두고 “법리적으로는 맞는 판단”이라는 옹호도 있을 것이다.

실제로 형사재판에서 유죄를 선고하려면 ‘합리적 의심의 여지 없이’ 혐의를 입증해야 한다는 원칙이 존재한다.

그러나 시민들이 던지는 질문은 조금 다르다.

왜 이런 ‘높은 수준의 의심 기준’이 유독 재벌·유력 인사가 연루된 사건에서 자주 등장하느냐는 것,

그리고 그만큼의 섬세한 배려가 일반 피고인들에게도 똑같이 적용되고 있느냐는 것이다.

“법 앞에 만인은 평등하다”는 문장은 헌법 교과서에만 존재하는 수사가 아니라, 사람들이 체감할 수 있어야 비로소 효력을 갖는다.

이번 벽산그룹 3세 약물운전 무죄 판결은, 그 문장이 지금 한국에서 얼마나 설득력을 잃어가고 있는지를 적나라하게 보여주는 사례가 됐다.

사건을 둘러싼 팩트와 법리를 다 뜯어본 뒤에도, 입 밖으로 나오는 한 마디는 결국 이것이다.

“AI 판사는 도대체 언제 도입되는 것인가?”

South Korea Emerges as the Top English-Proficient Country Among Non-English-Speaking Nations in Asia

South Korea’s English proficiency has been confirmed to be the highest among non-English-speaking countries in Asia. According to the EF English Proficiency Index (EPI) 2025, the world’s largest English proficiency assessment, South Korea ranked 48th globally and first among Asian countries that do not use English as an official language. ■ Global Rank: 48th — No.1 in Non-English-Speaking AsiaIn the latest EF EPI assessment, ...

South Korea Emerges as the Top English-Proficient Country Among Non-English-Speaking Nations in Asia

South Korea’s English proficiency has been confirmed to be the highest among non-English-speaking countries in Asia. According to the EF English Proficiency Index (EPI) 2025, the world’s largest English proficiency assessment, South Korea ranked 48th globally and first among Asian countries that do not use English as an official language. ■ Global Rank: 48th — No.1 in Non-English-Speaking AsiaIn the latest EF EPI assessment, ...

홀라당 털린 쿠팡의 고객 정보!! 실제 어떤 피해들이 가능할까?

홀라당 털린 쿠팡의 고객 정보!! 실제 어떤 피해들이 가능할까?

“탈세 아니다” 웹툰 여신강림 작가… 국세청 과세 취소, 수억대 세금 돌려받는다

“탈세 아니다” 웹툰 여신강림 작가… 국세청 과세 취소, 수억대 세금 돌려받는다

빵빵여행 5- 🥜 다음 빵 트렌드는 피넛버터? … 성신여대의 숨은 보석, '어썸피넛'

빵빵여행 5- 🥜 다음 빵 트렌드는 피넛버터? … 성신여대의 숨은 보석, '어썸피넛'

굿바이, 우리의 영원한 꽃할배 이순재

굿바이, 우리의 영원한 꽃할배 이순재

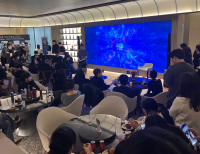

“나 혼자만 레벨업 on ICE” OST 깜짝 공개.. 나혼렙 온 아이스 리스닝 파티 현장 스케치

“나 혼자만 레벨업 on ICE” OST 깜짝 공개.. 나혼렙 온 아이스 리스닝 파티 현장 스케치

누리호, 새벽 1시 13분 하늘을 찢다… 센서 이상에도 흔들리지 않고 첫 야간 발사 성공

누리호, 새벽 1시 13분 하늘을 찢다… 센서 이상에도 흔들리지 않고 첫 야간 발사 성공

40대, 소득 피크라는데… 40대 통장은 왜 항상 마이너스일까 - 4060 소득 리얼체크 시리즈 ①

40대, 소득 피크라는데… 40대 통장은 왜 항상 마이너스일까 - 4060 소득 리얼체크 시리즈 ①

《천수연의 AI시대 한국문화 읽기》김치와 김장, 시대를 넘어 이어지는 한국의 맛과 문화

《천수연의 AI시대 한국문화 읽기》김치와 김장, 시대를 넘어 이어지는 한국의 맛과 문화

목록

목록