- 거래부터 막혀버린 재건축 단지들

- 허가제 도입 후, 조합 설립 지연 속출

- 대출 문턱 높아져 조합원 부담 가중

10·15 대책 이후, 서울 정비사업의 현실적인 ‘브레이크’

서울의 재건축·재개발 시장이 얼어붙고 있다. 지난 10월 15일 정부가 발표한 ‘10·15 부동산 대책’은 단순한 규제를 넘어, 정비사업의 흐름 자체를 뒤흔들고 있다. 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶이고, 조합원 지위 양도 금지와 실거주 의무, 대출 제한이 겹치면서 현장에서는 “이제 사업이 사실상 멈췄다”는 말까지 나온다.

“이제는 팔 수도, 시작할 수도 없다”

이번 대책의 핵심은 ‘거래 제한’과 ‘대출 규제’다.

조합 설립인가 이후에는 조합원 자격을 다른 사람에게 넘길 수 없고, 새로 매입하려면 토지거래허가를 받아야 한다. 이 과정에서 구청 허가를 받지 못하면 계약 자체가 무효가 된다.

이 때문에 사업 초기 단계의 재건축 단지들은 ‘거래 절벽’에 직면했다.

예를 들어 강남의 A아파트 조합 추진위 관계자는 “조합 설립 직전이라 관심 있는 매수자가 많았는데, 이제는 허가가 안 나서 계약이 모두 취소됐다”며 “매도자도, 매수자도 손을 놓은 상태”라고 토로했다.

이처럼 거래가 막히면 신규 자금이 유입되지 않고, 조합이 설립되더라도 초기 자금 조달이 어려워진다.

“돈줄 막히고, 공사비는 오르고”

정비사업의 또 다른 문제는 자금 조달이다.

이주비나 중도금 대출은 원칙적으로 가능하지만, 강화된 DSR(총부채원리금상환비율) 규제와 금리 인상으로 조합원 개개인이 대출을 받기 어려워졌다.

결국 자금이 부족한 조합원들은 이주 시기를 미루거나 사업 참여를 포기하게 된다.

여기에 자재비와 인건비 상승이 겹쳤다. 건설공사비지수는 올해 들어 완만하게 오르고 있지만, 누적으로는 2020년 대비 약 30% 상승했다.

이 때문에 기존에 세웠던 사업비 계획이 틀어지고, 조합원 분담금이 수천만 원에서 수억 원 가까이 늘어날 수 있다는 우려도 나온다.

강북의 한 재개발 조합장은 “시공사 선정은 했지만 자금 계획이 전부 흔들렸다”며 “분담금 인상 얘기가 나오자 조합 내 불만이 커지고 있다”고 말했다.

“시간이 돈인데… 허가 기다리다 해 넘길 판”

정비사업의 속도가 느려진 것도 큰 문제다.

토지거래허가를 받으려면 구청에서 실거주 요건을 심사해야 하고, 서류 검토에만 몇 주가 걸린다.

이 과정에서 사업 승인이나 조합 설립 일정이 줄줄이 미뤄지고 있다.

심지어 일부 구청은 허가 신청이 한꺼번에 몰리자 “심사 인력이 부족하다”며 접수를 제한하는 상황도 벌어졌다.

전문가들은 “허가 절차와 실거주 확인이 복잡해지면서 정비사업의 행정 처리 속도가 2~3배 늦어질 가능성이 있다”고 전망한다.

결국 재건축 추진위 입장에서는 시간도, 돈도 모두 묶이는 셈이다.

“공급은 막히고, 시장은 더 불안해질 수도”

아이러니하게도, 정부가 시장 안정을 위해 내놓은 규제가 공급 위축을 불러올 가능성도 크다.

서울에서만 약 200개 이상의 재건축·재개발 사업이 추진 중인데, 이 중 상당수가 이번 규제의 영향을 받는다.

공급이 줄면 향후 몇 년 뒤 신축 아파트 부족 현상이 심화될 수 있다.

한 부동산 컨설턴트는 “결국 몇 년 후 입주 물량이 줄면 다시 집값이 오르는 ‘풍선효과’가 생길 수 있다”며 “정부가 정비사업의 속도 조절은 하되, 공급 자체를 막는 일은 신중해야 한다”고 말했다.

“물 건너간 건 아니다, 다만 길이 바뀌었다”

10·15 대책 이후 서울의 재건축·재개발은 멈춰 선 듯 보이지만, 완전히 끝난 것은 아니다.

대형 건설사나 자금 여력이 충분한 조합은 장기전으로 버티며 ‘기회’를 노리고 있다.

공급이 줄면 희소성이 높아지고, 그만큼 완성 후 가치가 커질 수 있기 때문이다.

하지만 대부분의 중소형 단지들은 현실적인 어려움에 부딪혀 있다.

매수도 어렵고, 대출도 막히고, 공사비는 오르니 “이래서 누가 재건축을 하겠느냐”는 푸념이 나올 수밖에 없다.

생존전이 된 서울 정비사업

지금의 서울 정비사업은 한마디로 “시간과 돈의 싸움”이다.

규제라는 벽을 넘기 위해 더 많은 절차와 비용을 감수해야 하고, 그만큼 사업 추진 주체들의 피로감은 커지고 있다.

재건축·재개발이 완전히 물 건너간 것은 아니지만, 그 길이 한층 더 험난해진 것만은 분명하다.

지금의 서울 정비사업은 속도전이 아니라 생존전이 됐다.

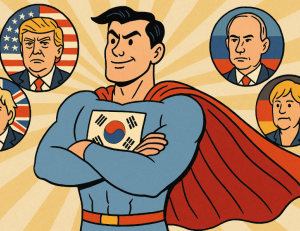

세계 강대국 순위, 한국은 몇 위? … 한국, U.S. News ‘2025 세계 파워’ 6, 기술•군사력•K-컬처가 견인

U.S. News & World Report가 2025년판 ‘Best Countries’ 파워(Power) 부문을 공개한 가운데, 대한민국이 6위를 차지한 것으로 나타났다. 상위권은 ▲미국 ▲중국 ▲러시아 ▲영국 ▲독일 순이었고, 한국 뒤로 ▲프랑스 ▲일본 ▲사우디아라비아 ▲이스라엘이 뒤를 이었다. 이 순위는 U.S. News의 ‘Best Countries’ 연례 조사에 포함된 파워 서브랭...

세계 강대국 순위, 한국은 몇 위? … 한국, U.S. News ‘2025 세계 파워’ 6, 기술•군사력•K-컬처가 견인

U.S. News & World Report가 2025년판 ‘Best Countries’ 파워(Power) 부문을 공개한 가운데, 대한민국이 6위를 차지한 것으로 나타났다. 상위권은 ▲미국 ▲중국 ▲러시아 ▲영국 ▲독일 순이었고, 한국 뒤로 ▲프랑스 ▲일본 ▲사우디아라비아 ▲이스라엘이 뒤를 이었다. 이 순위는 U.S. News의 ‘Best Countries’ 연례 조사에 포함된 파워 서브랭...

10·15 대책 이후 재건축·재개발은 물 건너가나?

10·15 대책 이후 재건축·재개발은 물 건너가나?

서울 아침 5도, 체감 0도… “가을이 사라졌다”... 이유와 전망은?

서울 아침 5도, 체감 0도… “가을이 사라졌다”... 이유와 전망은?

소유의 인종차별 주장이 새로운 국면을 맞았다.. "소유 만취 상태였다” 증언 등장

소유의 인종차별 주장이 새로운 국면을 맞았다.. "소유 만취 상태였다” 증언 등장

손흥민, MLS 데뷔 시즌 9골째! LAFC 500번째 골 기록

손흥민, MLS 데뷔 시즌 9골째! LAFC 500번째 골 기록

희토류가 도대체 무엇이길래 트럼프의 아킬레스건이 되었나?.. 한국은 괜찮은가?

희토류가 도대체 무엇이길래 트럼프의 아킬레스건이 되었나?.. 한국은 괜찮은가?

‘잡 허깅’의 시대, 떠나지 못하는 직장인들.. 버티는 자들의 불안한 생존 전략

‘잡 허깅’의 시대, 떠나지 못하는 직장인들.. 버티는 자들의 불안한 생존 전략

《천수연의 AI시대 한국문화 읽기》가을 한강, 디지털의 물결 속에서 되살아나는 한국의 시간과 감성

《천수연의 AI시대 한국문화 읽기》가을 한강, 디지털의 물결 속에서 되살아나는 한국의 시간과 감성

목록

목록