- 평균의 착시를 넘어, 흐름으로 시장을 읽다

- ‘예측’이 아닌 ‘대응’으로 방향을 잡다

- 전세는 사라지지 않는다, 다만 구조가 바뀔 뿐

“평균은 함정이다, 길은 입지가 알려준다”

책과 부동산, 그리고 삶의 ‘길’을 말하는 사람 ― 빠숑 김학렬

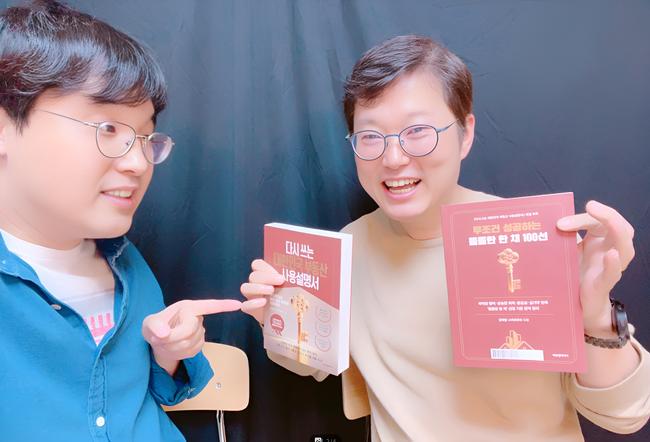

조용한 오후, 인터뷰 스튜디오에 김학렬 소장이 들어섰다. 그는 특유의 밝은 인사로 “이 공간에 오면 늘 설렌다”고 말하며 웃었다. 책과 사람, 그리고 현실을 진지하게 이야기하되 유머를 잃지 않는 모습. ‘빠숑’이라는 별명으로 더 유명한 그는, 이번에도 여전히 따뜻하면서도 단단한 언어로 현실을 읽고 있었다.

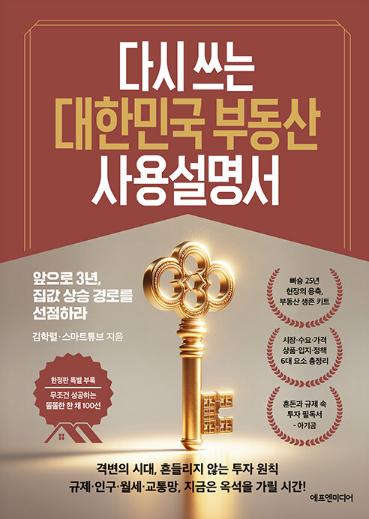

최근 그는 『다시 쓰는 대한민국 부동산 사용설명서』를 펴냈다. 이미 수십만 독자를 거느린 부동산 칼럼니스트이지만, 이번 책은 조금 다르다. 제목 그대로 ‘다시 쓴다’는 의미엔 시장을 보는 눈뿐 아니라 ‘삶을 설계하는 감각’을 함께 담고자 한 의지가 숨어 있었다. 그는 “부동산은 결국 사람의 삶을 담는 공간의 이야기”라며 “집을 사는 게 아니라, ‘살아갈 방향’을 결정하는 일”이라고 했다.

“평균은 착시다, 시장은 경로로 흐른다”

김학렬은 인터뷰 내내 “평균은 함정”이라는 말을 거듭했다. 언론은 서울의 평균 아파트값, 전국 평균 상승률을 내놓지만, 실제 시장은 평균대로 움직이지 않는다. “서울이 오른다”는 말 뒤에는 여전히 오르지 못한 수많은 단지가 있고, 그 안에 각자의 사연이 있다. 그는 “부동산은 숫자가 아니라 흐름”이라며, 시장이 ‘경로’를 따라 움직인다고 강조했다.

강남이 오르면 서초·송파로, 다시 과천·분당·용인·수원으로 이어지는 연쇄적 상승 구조. “이 경로를 읽으면 타이밍이 보인다”는 그의 말에는 20년 넘게 현장을 걸어온 발자취가 배어 있었다. “평균 대신 길을 보라. 부동산도 인생처럼 방향이 중요하다.”

“예측보다 대응, 그리고 나만의 페이스”

그는 “예측은 오만”이라며 웃었다. 대신 필요한 건 ‘대응력’이다. 예측이 막히면 대응으로, 막히는 길이 있으면 다른 길로. 시장도 인생도 마찬가지다. “30평이 너무 비싸면 20평대로 들어가라. 평수가 목표가 아니라 입지가 목표다.” 실제로 그가 조언한 사례 중에는, 20평대로 선제 진입한 이가 계약 잔금도 치르기 전에 3억 원의 수익을 올린 경우도 있다.

그는 ‘지금 사야 하나’라는 질문보다 ‘나는 어떤 페이스로 갈 것인가’라는 질문을 던지라고 말한다. “남의 속도를 부러워하지 말고, 나의 경로를 찾아야 합니다.”

“전세는 사라지지 않는다, 다만 바뀔 뿐이다”

요즘처럼 불안한 시기에 ‘전세는 끝났다’는 말이 쏟아진다. 하지만 김학렬의 답은 단호했다. “전세는 구조적으로 사라지지 않습니다. 형태가 바뀔 뿐이에요.” 그는 내 상황에 따라 자가, 전세, 월세 세 가지 시나리오를 직접 계산해보라고 권한다. “남들이 떠드는 말보다, 엑셀 한 칸에 입력된 숫자가 더 정확합니다.”

“똘똘한 한 채, 결국은 원칙의 문제”

그의 신간에는 ‘무조건 성공하는 똘똘한 한 채 100선’이라는 64쪽짜리 부록이 실렸다. 입지 40점, 기본기 25점, 수급 20점, 가격 유동성 15점의 정량 가점표가 핵심이다. “부동산의 본질은 입지와 기본기예요. 이 두 가지만 챙겨도 실패할 확률은 거의 없습니다.”

그는 이 ‘가점표’를 단순한 투자 툴이 아닌 ‘관찰의 훈련’으로 본다. 자신이 사는 집과 가고 싶은 집을 점수로 비교하면, 시장을 보는 눈이 생긴다. “점수는 숫자지만, 결국 내가 어떤 삶을 살고 싶은가를 묻는 질문입니다.”

“현장은 거짓말하지 않는다”

김학렬은 여전히 매주 전국의 현장을 돈다. 그는 “지도 위의 점들이 실제로 어떤 색과 냄새를 가진 곳인지 확인해야 한다”고 말한다. “강남구청역 사거리에서, 분당의 골목에서, 수성구의 언덕에서 답을 찾았습니다. 현장은 늘 거짓말을 하지 않아요.”

그는 초보자들에게 “뉴스를 보고, 지도에 표시하고, 주말마다 현장을 걷는 습관”을 제안했다. 그 단순한 루틴이 시장을 보는 감각을 키우고, ‘남의 말’이 아닌 ‘내 눈’으로 판단할 힘을 길러준다고 했다.

“부동산은 결국 사람의 이야기다”

인터뷰가 끝나갈 무렵, 그는 책 이야기를 다시 꺼냈다. “부동산은 벽돌이 아니라 사람의 흔적입니다. 우리가 어떤 도시에서, 어떤 이웃과, 어떤 시간을 살아갈지를 결정하는 일이죠.”

그는 잠시 말을 멈추고 웃었다. “결국 부동산도 인문학이에요. 숫자 속에서 사람을 읽을 줄 알아야 하죠.”

책상 위의 『다시 쓰는 대한민국 부동산 사용설명서』는 그 말처럼, 단순한 투자 지침서가 아니라 한 사회를 이해하려는 탐구서처럼 보였다. 시장의 언어를 빌려 삶의 방향을 묻는 책. 그것이 김학렬이 말하는 ‘다시 쓴다’의 진짜 의미일지도 모른다.

- TAG

-

트럼프, 연준 의장으로 케빈 워시 지명…이익 최대화, 위험 최소화를 겨냥한 노림수

트럼프가 차기 연준(Fed) 의장 후보로 케빈 워시를 지명한 배경에는 세 가지 계산이 깔려 있다. 첫째, 중간선거를 앞두고 주택담보·신용대출 등 ‘체감금리’를 낮춰 경기 기대를 끌어올리려는 의도다. 둘째, 연준 독립성 훼손 우려를 최소화할 ‘내부자 출신’ 카드를 내세워 시장을 달래려 했다. 셋째, 워시가 강조해 온 대차대조표 축소와 운영 규율을 ‘개혁’ 프레임으로 묶어 정책 전환의 명분을 확보하려는 전략이다. 다만 파월 교체를 둘러싼 정치 공방, 인준 과정의 변수, 그리고 시장 변동성 확대가 뒤따를 수 있다. 연준 신뢰가 관건이다.

트럼프, 연준 의장으로 케빈 워시 지명…이익 최대화, 위험 최소화를 겨냥한 노림수

트럼프가 차기 연준(Fed) 의장 후보로 케빈 워시를 지명한 배경에는 세 가지 계산이 깔려 있다. 첫째, 중간선거를 앞두고 주택담보·신용대출 등 ‘체감금리’를 낮춰 경기 기대를 끌어올리려는 의도다. 둘째, 연준 독립성 훼손 우려를 최소화할 ‘내부자 출신’ 카드를 내세워 시장을 달래려 했다. 셋째, 워시가 강조해 온 대차대조표 축소와 운영 규율을 ‘개혁’ 프레임으로 묶어 정책 전환의 명분을 확보하려는 전략이다. 다만 파월 교체를 둘러싼 정치 공방, 인준 과정의 변수, 그리고 시장 변동성 확대가 뒤따를 수 있다. 연준 신뢰가 관건이다.

금 -10%, 은 -30%대 ‘역사적 폭락’… 왜 하루 만에 붕괴했나? 앞으로 전망은?

2026년 1월 30일(현지) 금과 은이 역사적 급락을 기록했다. 금 현물은 -9.5%로 4,883달러대, 금 선물은 -11.4%로 4,745달러에 마감하며 1983년 이후 최대 낙폭으로 거론됐다. 은은 현물 -27.7%, 선물은 -31% 수준까지 밀리며 수십 년 만의 최악 급락으로 평가됐다. 트럼프의 케빈 워시 연준 의장 후보 지명으로 불확실성이 커진 가운데 달러 반등이 방아쇠가 됐고, 과열된 레버리지 포지션이 연쇄 청산되며 하락이 증폭됐다. 향후 인준 과정과 달러·금리 흐름에 따라 변동성 장기화와 빠른 안정 시나리오가 엇갈린다.

금 -10%, 은 -30%대 ‘역사적 폭락’… 왜 하루 만에 붕괴했나? 앞으로 전망은?

2026년 1월 30일(현지) 금과 은이 역사적 급락을 기록했다. 금 현물은 -9.5%로 4,883달러대, 금 선물은 -11.4%로 4,745달러에 마감하며 1983년 이후 최대 낙폭으로 거론됐다. 은은 현물 -27.7%, 선물은 -31% 수준까지 밀리며 수십 년 만의 최악 급락으로 평가됐다. 트럼프의 케빈 워시 연준 의장 후보 지명으로 불확실성이 커진 가운데 달러 반등이 방아쇠가 됐고, 과열된 레버리지 포지션이 연쇄 청산되며 하락이 증폭됐다. 향후 인준 과정과 달러·금리 흐름에 따라 변동성 장기화와 빠른 안정 시나리오가 엇갈린다.

“일찍 좀 다니라” 혼난 장원영, 알고 보니 5분 일찍 도착.. 주최 측 해명에 뒤집혔다

행사장 포토월에서 한 기자의 “일찍 좀 다니라”는 말이 장원영 ‘지각’ 논란으로 번졌다. 그러나 주최 측은 “안내 도착 11시30분, 실제 11시25분 현장 도착”이라며 5분 먼저 와 대기했다고 밝혔다. 주차 불가·콜사인 지연 탓에 등장만 늦어 보였다는 설명이다. 온라인에선 훈계조 발언이 무례했다는 비판, 운영·소통 미흡이 오해를 키웠다는 지적, 취재진 대기도 이해된다는 반응이 엇갈렸다. 몇 초짜리 영상이 맥락 없이 퍼지며 개인 책임으로 단정되는 관행도 도마에 올랐다. 주최 측은 취재진에 사과하고도 동선·공지 방식 손보겠다고 했다.

“일찍 좀 다니라” 혼난 장원영, 알고 보니 5분 일찍 도착.. 주최 측 해명에 뒤집혔다

행사장 포토월에서 한 기자의 “일찍 좀 다니라”는 말이 장원영 ‘지각’ 논란으로 번졌다. 그러나 주최 측은 “안내 도착 11시30분, 실제 11시25분 현장 도착”이라며 5분 먼저 와 대기했다고 밝혔다. 주차 불가·콜사인 지연 탓에 등장만 늦어 보였다는 설명이다. 온라인에선 훈계조 발언이 무례했다는 비판, 운영·소통 미흡이 오해를 키웠다는 지적, 취재진 대기도 이해된다는 반응이 엇갈렸다. 몇 초짜리 영상이 맥락 없이 퍼지며 개인 책임으로 단정되는 관행도 도마에 올랐다. 주최 측은 취재진에 사과하고도 동선·공지 방식 손보겠다고 했다.

메이저리그 SF 이정후, 결국 중견수 자리 잃었다

샌프란시스코 자이언츠가 해리슨 베이더 영입을 공식 발표한 직후, 버스터 포지·잭 미나시안이 ‘중견수는 베이더, 이정후는 우익수’ 구상을 확인했다. 이정후는 2025시즌 타율 .266, OPS .735로 주전 값을 했지만, 중견수 OAA -5 등 수비 기여가 흔들렸고 팀 외야 OAA 합계 -18도 재편을 재촉했다. 베이더의 중견수 수비로 안정감을 확보하고, 이정후는 코너에서 공격 비중을 키우는 전력 최적화다. 다만 오라클 파크 우측 외야 적응과 송구 정확도가 관건이다.

메이저리그 SF 이정후, 결국 중견수 자리 잃었다

샌프란시스코 자이언츠가 해리슨 베이더 영입을 공식 발표한 직후, 버스터 포지·잭 미나시안이 ‘중견수는 베이더, 이정후는 우익수’ 구상을 확인했다. 이정후는 2025시즌 타율 .266, OPS .735로 주전 값을 했지만, 중견수 OAA -5 등 수비 기여가 흔들렸고 팀 외야 OAA 합계 -18도 재편을 재촉했다. 베이더의 중견수 수비로 안정감을 확보하고, 이정후는 코너에서 공격 비중을 키우는 전력 최적화다. 다만 오라클 파크 우측 외야 적응과 송구 정확도가 관건이다.

“다음 2,000억원에 팔렸다?”…카카오, 포털 다음 ‘인수 추진’ MOU 승인

포털 다음이 ‘또 팔렸다’는 말이 돌지만, 현 단계는 매각 확정이 아니라 카카오와 업스테이지가 AXZ 지분을 주식교환 방식으로 맞바꾸는 거래를 추진하기 위한 MOU를 이사회에서 승인한 수준이다. AXZ는 2025년 5월 법인 분사, 12월 1일 서비스 제공 주체 변경으로 분리된 뒤 외부 결합 수순을 밟고 있다. 시장에선 카카오의 선택과 집중, 업스테이지의 트래픽·데이터 확보로 해석하며 ‘2000억 원대’ 평가는 추정치로 본다. 최종 계약과 실사 결과가 관건이다.

“다음 2,000억원에 팔렸다?”…카카오, 포털 다음 ‘인수 추진’ MOU 승인

포털 다음이 ‘또 팔렸다’는 말이 돌지만, 현 단계는 매각 확정이 아니라 카카오와 업스테이지가 AXZ 지분을 주식교환 방식으로 맞바꾸는 거래를 추진하기 위한 MOU를 이사회에서 승인한 수준이다. AXZ는 2025년 5월 법인 분사, 12월 1일 서비스 제공 주체 변경으로 분리된 뒤 외부 결합 수순을 밟고 있다. 시장에선 카카오의 선택과 집중, 업스테이지의 트래픽·데이터 확보로 해석하며 ‘2000억 원대’ 평가는 추정치로 본다. 최종 계약과 실사 결과가 관건이다.

From Neighborhood Bakeries to Starbucks: Korea’s “Dubai Chewy Cookie” Craze Is Now a Full-Blown Line Culture

Starbucks Korea just confirmed what every trend-watcher in Seoul already felt in their bones: the “Dubai chewy cookie”—nicknamed Doojjonku (short for Dubai Chewy Cookie)—has officially graduated from local bakery flex to big-brand takeover. Starting January 30, Starbucks will sell a “Dubai Chewy Roll” in only six stores, with a strict limit of two per person—the kind of rules that don’t calm hype, b...

From Neighborhood Bakeries to Starbucks: Korea’s “Dubai Chewy Cookie” Craze Is Now a Full-Blown Line Culture

Starbucks Korea just confirmed what every trend-watcher in Seoul already felt in their bones: the “Dubai chewy cookie”—nicknamed Doojjonku (short for Dubai Chewy Cookie)—has officially graduated from local bakery flex to big-brand takeover. Starting January 30, Starbucks will sell a “Dubai Chewy Roll” in only six stores, with a strict limit of two per person—the kind of rules that don’t calm hype, b...

50대 이후 확 늘어나는 이 질환 ... 척추관 협착증 환자 180만명 시대

50대 이후 확 늘어나는 이 질환 ... 척추관 협착증 환자 180만명 시대

'오늘부터 회사 나오지 말래'... 아마존 3만명 목표 추가감원 시작

'오늘부터 회사 나오지 말래'... 아마존 3만명 목표 추가감원 시작

트럼프가 왜 이렇게 날뛰는지 알고 싶으면 고개를 들어 11월을 보라

트럼프가 왜 이렇게 날뛰는지 알고 싶으면 고개를 들어 11월을 보라

목록

목록