- 이제 이사 갈 집도 AI가 찾아주는 시대

- 2025년 5,800억 원 투입… ‘디지털 트윈국토’ 실현 박차

‘디지털 트윈국토’, 무엇이 달라지나?

이제는 지도를 검색하는 시대에서 지도와 대화하는 시대로 나아간다. 국토교통부는 2025년 한 해 동안 5,838억 원 규모의 예산을 들여 공간정보 기반의 ‘디지털 트윈국토’를 본격적으로 구축한다고 밝혔다. 이 사업은 인공지능(AI)과 공간정보 기술을 결합해 더 안전하고 편리한 대한민국을 만들기 위한 전략이다.

‘디지털 트윈국토’란 현실의 국토를 3차원 가상공간에 그대로 구현한 시스템으로, AI가 데이터를 분석해 교통, 건설, 재난 대응 등 다양한 분야에 활용할 수 있다. 가장 주목할 만한 변화는 국민 누구나 대화로 지도를 활용할 수 있는 ‘Geo-AI’ 기술의 도입이다.

“지도야, 집 좀 찾아줘!”… 말 걸면 답하는 똑똑한 AI가 도와주는 세상

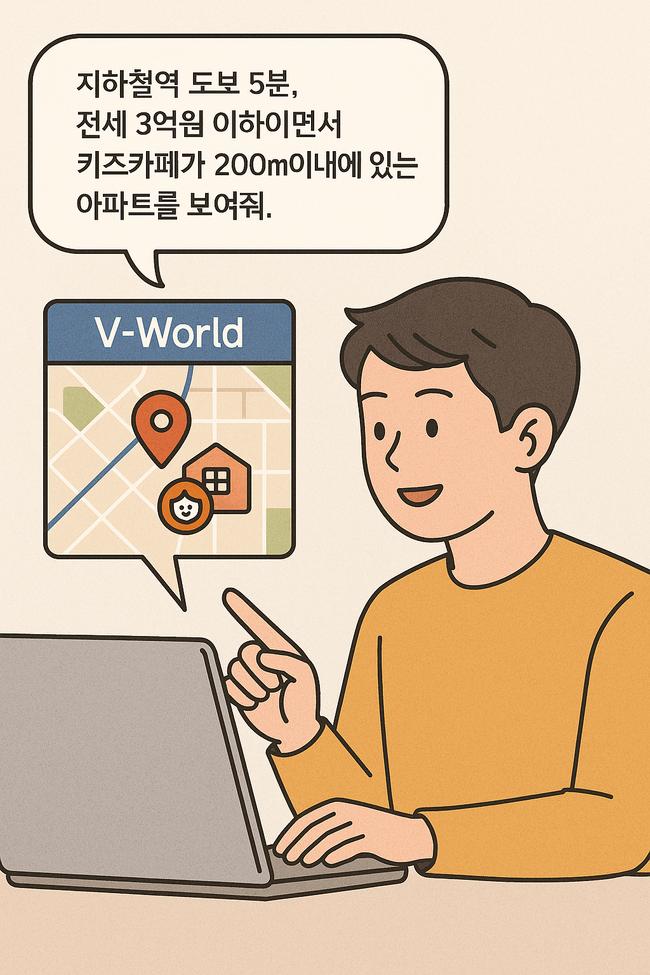

이번 Geo-AI 기술이 본격 도입되면 공간정보 활용 방식이 획기적으로 바뀔 전망이다. 예를 들어 새로 이사할 집을 찾고 있는 시민이 “지하철역에서 도보 5분, 전세 3억 원 이하, 키즈카페가 200m 이내에 있는 아파트를 보여줘”라고 V-World 플랫폼에 말하면, 인공지능이 해당 조건을 이해하고 지도 위에 부합하는 아파트를 바로 표시해주는 ‘대화형 공간정보 검색’이 가능해진다.

또한 드론으로 촬영한 영상을 AI가 분석해 불법 건축물이나 쓰레기 투기 장소를 자동으로 탐지하는 기능도 구현된다. 예를 들어, 지자체 공무원이 “△△산에 불법 쓰레기 투기 구역을 찾아줘”라고 명령하면, Geo-AI는 기존에 학습한 데이터를 바탕으로 해당 지역 드론 영상에서 의심 구역을 찾아내고 위치를 지도에 표시해주는 방식이다.

이처럼 Geo-AI는 복잡한 공간정보 분석을 자동화해 행정 효율성과 생활 편의성 모두를 향상시킬 기술로 주목받고 있다.

어디에 쓰이고 있나?

국토부는 AI가 탑재된 플랫폼인 K-GeoP와 V-World를 고도화해 정부와 국민 모두가 효율적으로 정보를 활용할 수 있도록 할 계획이다.

* K-GeoP는 65개 기관의 공간정보를 통합해 행정에 활용하는 플랫폼

* V-World는 국민이 자유롭게 사용할 수 있는 공개 공간정보 서비스

이 플랫폼들은 ▲주택 입지 분석 ▲도시계획 시뮬레이션 ▲재난예측 ▲환경영향 분석 등 다양한 분야에서 사용된다.

올해 어디에 얼마나 투자하나?

총 1,209개 사업에 약 5,838억 원이 투입되며 중앙정부가 104개 사업에 3,819억 원, 지방자치단체가 1,105개 사업에 2,019억 원을 각각 투입한다. 특히 경북, 경기, 서울이 광역 지자체 중에서 가장 많은 투자를 진행했다.

디지털 트윈 기술이 처음 도입된 1995~2005년 사이의 연평균 투자액은 720억 원에 불과했지만, 최근 3년(2023~2025년) 동안은 연평균 5,736억 원이 투입돼 8배 이상 증가한 셈이다.

지하도 안전하게, 종이지도도 디지털로

지하 안전 강화를 위한 ‘지하공간통합지도’도 고도화된다. 지하철 공사, 연약 지반, 침하 이력 등 정보를 통합 분석해 지반침하 사고를 사전에 예방하고, 기존에는 종이로만 제공되던 자료도 보안이 적용된 온라인 파일로 제공할 수 있는 방안도 검토할 예정이다. 최근 계속된 싱크홀 사고로 불안해하는 시민들에게 유용한 정보가 될 전망이다.

박상우 국토교통부 장관은 “공간정보는 4차 산업혁명 시대의 핵심 인프라로, 로봇·도심항공교통(UAM) 등이 상용화되기 위해서는 고정밀 3차원 공간정보가 먼저 구축되어야 한다”면서, “디지털 트윈국토 등 공간정보 정책에 대한 적극적인 투자와 지원을 통해 국민들이 보다 편리하고 안전한 생활을 영위할 수 있도록 정부와 민간이 함께 힘을 모을 것”을 강조했다.

- TAG

-

서울 안에서 갈 수 있는 등산 명산 Best 10 - 초보자도 문제없어! 가족과 4060을 위한 5월 나들이

5월 연휴를 맞아 40-60대와 가족 단위로 즐길 수 있는 서울 및 근교 등산 코스 10곳을 소개한다. 인왕산(해발 338m, 왕복 1.5~2시간, 초보자向け), 아차산(287m, 2~2.5시간, 고구려 유적), 북한산 둘레길(44km, 구간별 1~4시간, 트레킹), 안산 자락길(295m, 무장애 길), 청계산(618m, 2~4시간), 응봉산(81m, 1~2시간, 한강 조망), 도봉산(740m, 2~5시간), 용마산-아차산 연계(3~4시간), 관악산(629m, 3~4시간), 수락산(638m, 3~4시간)은 난이도와 접근성이 다양해 체력에 맞게 선택 가능. 역사 유적, 한강 전망, 무장애 길 등 특징이 풍부하며, 대중교통 접근성이 좋다. 4060세대는 체력 고려와 스트레칭, 가족은 아이 흥미 유발과 짧은 코스 선택이 중요. 필수 준비물(물, 간식, 우비 등)과 날씨 확인 권장.

서울 안에서 갈 수 있는 등산 명산 Best 10 - 초보자도 문제없어! 가족과 4060을 위한 5월 나들이

5월 연휴를 맞아 40-60대와 가족 단위로 즐길 수 있는 서울 및 근교 등산 코스 10곳을 소개한다. 인왕산(해발 338m, 왕복 1.5~2시간, 초보자向け), 아차산(287m, 2~2.5시간, 고구려 유적), 북한산 둘레길(44km, 구간별 1~4시간, 트레킹), 안산 자락길(295m, 무장애 길), 청계산(618m, 2~4시간), 응봉산(81m, 1~2시간, 한강 조망), 도봉산(740m, 2~5시간), 용마산-아차산 연계(3~4시간), 관악산(629m, 3~4시간), 수락산(638m, 3~4시간)은 난이도와 접근성이 다양해 체력에 맞게 선택 가능. 역사 유적, 한강 전망, 무장애 길 등 특징이 풍부하며, 대중교통 접근성이 좋다. 4060세대는 체력 고려와 스트레칭, 가족은 아이 흥미 유발과 짧은 코스 선택이 중요. 필수 준비물(물, 간식, 우비 등)과 날씨 확인 권장.

90억 해킹에 신뢰 붕괴…위믹스, 두 번째 상장폐지 충격 - 4060 투자자들 패닉

국내 게임사 위메이드의 가상화폐 위믹스(WEMIX)가 2025년 5월 2일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)에 의해 두 번째로 상장폐지되었다. 이는 2022년 상장폐지 후 재상장된 지 약 1년 만으로, 국내 최초의 ‘재상장폐지’ 사례다. 원인은 2월 28일 90억 원 규모(865만 개 코인)의 해킹 사건, 공시 지연, 불충분한 피해 보상 등이다. 위믹스 재단은 100억 원 바이백 등으로 대응했으나 신뢰 회복에 실패했다. 6월 2일 거래 중단, 7월 2일 출금 종료 예정이며, 가격은 60% 이상 하락해 500원대까지 추락했다. 특히 퇴직금·노후자금을 투자한 4060세대는 자산 가치 하락과 해외 거래소 이용의 어려움으로 큰 경제적 타격을 입을 전망이다. 위메이드는 소송으로 대응 중이나, 시장 신뢰 회복은 어려울 것으로 보인다. 이 사태는 가상자산 시장의 공시 투명성과 보안 강화를 촉구하는 계기가 되고 있다.

90억 해킹에 신뢰 붕괴…위믹스, 두 번째 상장폐지 충격 - 4060 투자자들 패닉

국내 게임사 위메이드의 가상화폐 위믹스(WEMIX)가 2025년 5월 2일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)에 의해 두 번째로 상장폐지되었다. 이는 2022년 상장폐지 후 재상장된 지 약 1년 만으로, 국내 최초의 ‘재상장폐지’ 사례다. 원인은 2월 28일 90억 원 규모(865만 개 코인)의 해킹 사건, 공시 지연, 불충분한 피해 보상 등이다. 위믹스 재단은 100억 원 바이백 등으로 대응했으나 신뢰 회복에 실패했다. 6월 2일 거래 중단, 7월 2일 출금 종료 예정이며, 가격은 60% 이상 하락해 500원대까지 추락했다. 특히 퇴직금·노후자금을 투자한 4060세대는 자산 가치 하락과 해외 거래소 이용의 어려움으로 큰 경제적 타격을 입을 전망이다. 위메이드는 소송으로 대응 중이나, 시장 신뢰 회복은 어려울 것으로 보인다. 이 사태는 가상자산 시장의 공시 투명성과 보안 강화를 촉구하는 계기가 되고 있다.

‘어린이날’과 ‘3.1운동’이 관련이 있다고!?

‘어린이날’과 ‘3.1운동’이 관련이 있다고!?

“말 걸면 지도에 답해줘요” … 국토부, AI로 국토를 더 똑똑하게 만든다

“말 걸면 지도에 답해줘요” … 국토부, AI로 국토를 더 똑똑하게 만든다

【사춘기와 나 1】 “왜 우리 아이가 변했을까?” … 사춘기, 과학과 공감 사이에서 길을 찾다

【사춘기와 나 1】 “왜 우리 아이가 변했을까?” … 사춘기, 과학과 공감 사이에서 길을 찾다

팝페라 가수 임형주, 기형도 시집 품고 '인생책방'에 따뜻한 울림 남기다

팝페라 가수 임형주, 기형도 시집 품고 '인생책방'에 따뜻한 울림 남기다

청소원으로 시작해 억대연봉 전무가 되기까지... 46세에 시작해 억대연봉 받은 방법은?

청소원으로 시작해 억대연봉 전무가 되기까지... 46세에 시작해 억대연봉 받은 방법은?

<사설> 대한민국에 이중국적을 허하라.

<사설> 대한민국에 이중국적을 허하라.

목록

목록