- 헝가리에서 다시 피어난 문학의 심장

- “세상은 사라져도 나는 쓴다” — 라슬로, 노벨 문학상 수상 소감

- 끝없는 문장, 멈추지 않는 사유 — 크러스너호르커이의 세계

“종말의 문장가”, 노벨 문학상의 주인공이 되다

2025 노벨 문학상, 헝가리의 크러스너호르커이 라슬로 선정

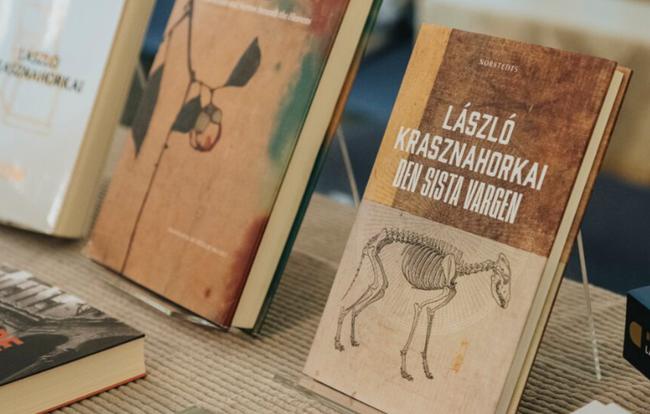

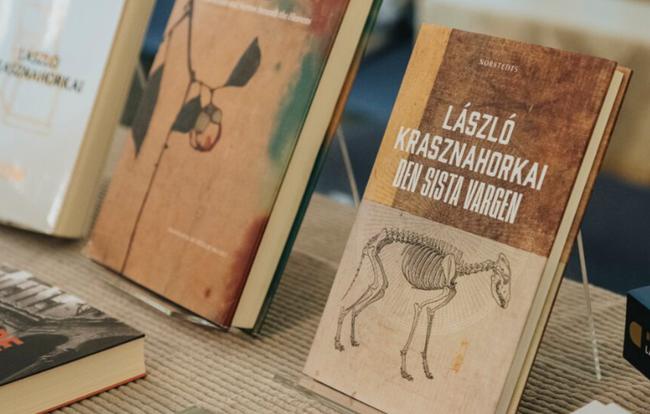

스웨덴 한림원은 2025년 노벨 문학상 수상자로 헝가리 작가 크러스너호르커이 라슬로(László Krasznahorkai·71)를 선정했다. 한림원은 보도자료에서 그를 “묵시록적 공포(apocalyptic terror) 속에서도 예술의 힘을 재확인하는 문학 세계를 구축한 작가”로 평가했다.

이번 수상으로 그는 2002년 임레 케르테스(Imre Kertész) 이후 23년 만에 탄생한 두 번째 헝가리 노벨 문학상 수상자가 됐다. 상금은 올해 기준 1,100만 스웨덴 크로나(약 16억 원)에 달한다.

“노벨상이라니, 전혀 예상 못 했다”... 평생을 고독하게 써온 작가의 담담한 반응

노벨상 발표 직후 한림원 전화 인터뷰에서 그는 “지금 프랑크푸르트에 있는 아픈 친구의 아파트에서 전화를 받았다”며 “전혀 예상하지 못한 수상이라 놀랐다”고 말했다.

그는 “나는 글을 쓰기 위해 세상과 거리를 둔다. 작품이 완성되면 출판사로 보내고, 그 뒤엔 다시 다음 문장을 준비한다”며 평소처럼 담담했다.

평생을 고독하게 써온 작가답게, 수상 소감에서도 화려한 언어 대신 “나는 문학을 위해 산다”는 짧은 문장으로 모든 것을 요약했다.

줄러의 소년, 헝가리의 고독한 예언자가 되다.. 노동과 방황으로 빚어진 사유의 문학

1954년 헝가리 남동부의 소도시 줄러(Gyula)에서 태어난 그는 부다페스트 대학에서 법학과 문학을 공부했으나 안정된 직업을 얻지 못했다.

젊은 시절에는 시멘트 공장 노동자, 농장 경비원, 시골 문화회관 직원 등 다양한 일을 전전하며 생계를 꾸렸다. 그는 “그 시절의 반복적 일상과 고독이 내 문학의 밑바탕이 됐다”고 회상했다.

그의 작품에서 끊임없이 등장하는 붕괴, 반복, 인간의 절망과 의지 같은 주제들은 바로 이 시절에서 태어났다.

『사탄탱고』, 절망의 리듬으로 춤추다... 긴 문장과 대칭 구조, ‘용암처럼 흐르는’ 문체

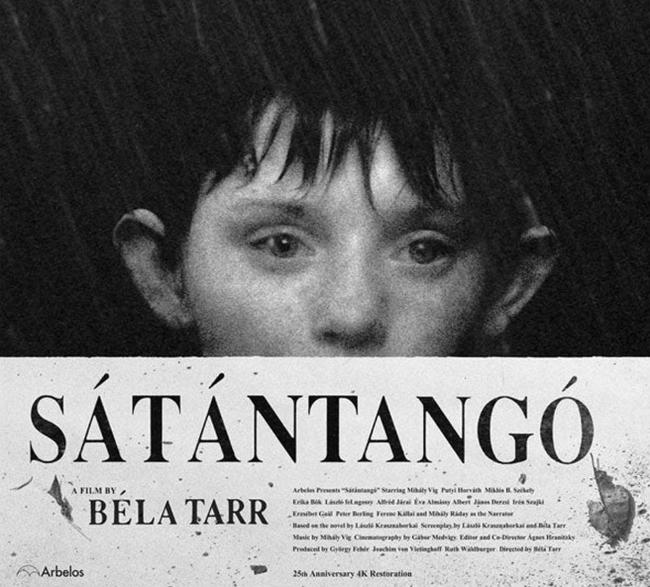

1985년 발표된 『사탄탱고』(Sátántangó)는 헝가리 공산주의 체제 말기의 몰락한 마을을 배경으로 한 대작이다.

소설은 ‘탱고’의 리듬처럼 앞뒤가 대칭을 이루며, 희망과 절망의 반복 속에서 인간 공동체의 붕괴를 그린다.

그의 문장은 악명 높을 만큼 길고, 몇 페이지에 마침표가 하나뿐일 때도 있다. 번역가 조지 시르테스는 그의 문체를 두고 “용암처럼 느리게 흐르는 문장”이라 평했다.

이후 작품 『저항의 멜랑콜리(The Melancholy of Resistance)』에서는 서커스단과 거대한 고래의 사체라는 기괴한 이미지를 통해 사회적 혼돈과 인간 내면의 불안을 동시에 묘사했다.

미국 비평가 수전 손택(Susan Sontag)은 그를 “현대의 묵시록적 문장가”라 부르며 “그의 문학은 무너지는 세계 속에서 존엄을 지키려는 인간의 기록”이라고 평가했다.

동양의 빛을 향한 여정... 일본과 중국에서 발견한 ‘침묵의 미학’

그는 유럽을 떠나 일본과 중국 등 동아시아에 장기간 머무르며 글을 썼다. “동양의 미학은 나에게 언어의 침묵을 가르쳐 주었다”는 그의 말처럼, 동양 사상은 그의 작품에 깊게 스며들었다.

특히 2008년작 『Seiobo There Below』에서는 일본 신화와 불교적 세계관을 소재로 삼아, 예술이 인간을 초월적 순간으로 이끄는 과정을 그렸다.

한림원은 “그의 문학은 서양의 형식미와 동양의 관조가 만나는 지점에 서 있다”고 평가했다.

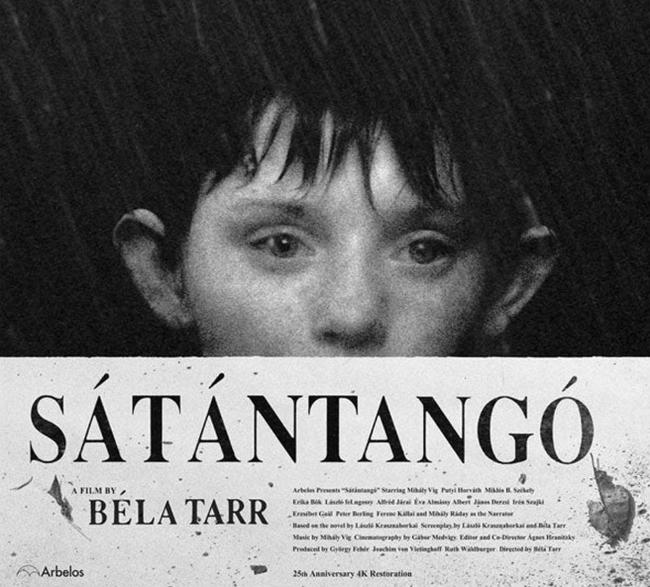

영화감독 벨라 타르와의 협업... 문학이 영상으로 확장되다

라슬로의 작품은 헝가리 거장 벨라 타르(Béla Tarr)와의 협업으로 영화화되며 새로운 차원을 얻었다.

『사탄탱고』는 7시간 30분에 달하는 흑백 영화로 제작되어 세계 예술영화사에 한 획을 그었고, 『저항의 멜랑콜리』 역시 영화 ‘Werckmeister Harmonies’로 재탄생했다.

타르는 “그의 문장은 영화보다 느리지만, 더 강렬한 이미지를 남긴다”고 말했다. 문학과 영화가 서로를 확장시킨 대표적인 사례로 평가된다.

쓴맛(Bitter)과 판타지... 그를 움직이는 두 힘

노벨 인터뷰에서 그는 “쓴맛(Bitter)”이 자신의 문학을 움직이는 원동력이라고 말했다. “세계는 너무 비참하다. 하지만 그 비참함이 나에게 글을 쓰게 만든다.”

그러나 동시에 그는 판타지의 힘을 믿는다. “판타지가 없으면 인간은 살아남을 수 없다. 책 읽기는 우리를 강하게 한다.”

그의 문학은 절망과 환상, 고통과 유머, 현실과 초현실의 경계를 넘나들며 세계를 재해석한다.

“나는 평생 한 권의 책만 쓰고 있다”... 자기 교정의 문학, 끝없는 재작성

그는 “본래 한 권의 책만 쓰려 했다. 하지만 첫 작품을 완성하고 다시 읽자 뭔가 잘못됐다는 생각이 들었다. 그래서 두 번째 책을 썼고, 그것을 보완하기 위해 세 번째 책을 썼다”고 말했다.

“내 모든 책은 서로를 교정하기 위해 존재한다. 완결은 없다.”

그의 문학은 하나의 거대한 순환 체계이며, 끊임없이 자기 수정과 사유의 진화를 거듭하는 ‘진행 중인 문학’이다.

문학계의 반응과 의미... “난해하지만 불가피한 선택”

국제 문단은 이번 결정을 두고 “문학 본연의 깊이에 대한 복권”이라 평가했다.

영어권 시장 중심의 문단에서 비주류 언어인 헝가리어 작품이 수상한 것은 상징적 의미가 크다.

이는 문학이 시장성이나 접근성보다 사유의 밀도와 예술적 실험으로 평가받을 수 있다는 신호이기도 하다.

국내 출판사 알마는 이미 『사탄탱고』, 『저항의 멜랑콜리』, 『세이오보가 내려오다』 등 약 6권의 작품을 출간했으며, 수상 직후 절판된 일부 작품 복간과 신작 『Herscht 07769』의 번역 출간을 예고했다.

출판계 관계자는 “읽기 어렵지만 오래 남는 작가”라며 “문학이 다시 사유의 영역으로 돌아가는 계기”라고 말했다.

문학의 본질을 되묻는 상... 비주류 언어의 반란, 그리고 예술의 귀환

2025년 노벨 문학상은 화려한 언어보다 끈질긴 사유의 힘을 선택했다.

라슬로의 문장은 인간이 절망 속에서도 예술을 통해 스스로를 구원할 수 있음을 증명한다.

그의 작품은 세계의 붕괴를 묘사하면서도 동시에 그 잔해 속에서 새로운 의미를 길어 올린다.

그가 수상 소식 후 남긴 말은 간결했다.

“세상은 사라져가지만, 나는 계속 쓸 것이다.”

South Korea Emerges as the Top English-Proficient Country Among Non-English-Speaking Nations in Asia

South Korea’s English proficiency has been confirmed to be the highest among non-English-speaking countries in Asia. According to the EF English Proficiency Index (EPI) 2025, the world’s largest English proficiency assessment, South Korea ranked 48th globally and first among Asian countries that do not use English as an official language. ■ Global Rank: 48th — No.1 in Non-English-Speaking AsiaIn the latest EF EPI assessment, ...

South Korea Emerges as the Top English-Proficient Country Among Non-English-Speaking Nations in Asia

South Korea’s English proficiency has been confirmed to be the highest among non-English-speaking countries in Asia. According to the EF English Proficiency Index (EPI) 2025, the world’s largest English proficiency assessment, South Korea ranked 48th globally and first among Asian countries that do not use English as an official language. ■ Global Rank: 48th — No.1 in Non-English-Speaking AsiaIn the latest EF EPI assessment, ...

이제 제2의 코로나가 와도 걱정 없다 … 수도권 감염병 전문병원 건립 예타 통과

이제 제2의 코로나가 와도 걱정 없다 … 수도권 감염병 전문병원 건립 예타 통과

“탈세 아니다” 웹툰 여신강림 작가… 국세청 과세 취소, 수억대 세금 돌려받는다

“탈세 아니다” 웹툰 여신강림 작가… 국세청 과세 취소, 수억대 세금 돌려받는다

빵빵여행 5- 🥜 다음 빵 트렌드는 피넛버터? … 성신여대의 숨은 보석, '어썸피넛'

빵빵여행 5- 🥜 다음 빵 트렌드는 피넛버터? … 성신여대의 숨은 보석, '어썸피넛'

굿바이, 우리의 영원한 꽃할배 이순재

굿바이, 우리의 영원한 꽃할배 이순재

“나 혼자만 레벨업 on ICE” OST 깜짝 공개.. 나혼렙 온 아이스 리스닝 파티 현장 스케치

“나 혼자만 레벨업 on ICE” OST 깜짝 공개.. 나혼렙 온 아이스 리스닝 파티 현장 스케치

누리호, 새벽 1시 13분 하늘을 찢다… 센서 이상에도 흔들리지 않고 첫 야간 발사 성공

누리호, 새벽 1시 13분 하늘을 찢다… 센서 이상에도 흔들리지 않고 첫 야간 발사 성공

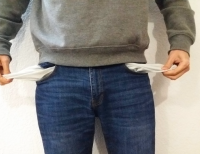

40대, 소득 피크라는데… 40대 통장은 왜 항상 마이너스일까 - 4060 소득 리얼체크 시리즈 ①

40대, 소득 피크라는데… 40대 통장은 왜 항상 마이너스일까 - 4060 소득 리얼체크 시리즈 ①

《천수연의 AI시대 한국문화 읽기》김치와 김장, 시대를 넘어 이어지는 한국의 맛과 문화

《천수연의 AI시대 한국문화 읽기》김치와 김장, 시대를 넘어 이어지는 한국의 맛과 문화

목록

목록